リスクマネジメントとは?

DX時代で多様化する環境に最適な

リスクマネジメントを行うための方法

近年、企業を取り巻くリスクは種類、規模、頻度ともに増大しています。

自然災害(地震、台風など)や火災による施設の被害、為替や金利の変動による金銭的損失、製品の品質問題、テロ、第三者による犯罪、法令違反、労務問題、取引先における危機、さらにはメディアによる評判の低下、SNSでの炎上など、多岐に渡ります。

そのため、会社経営においてリスクマネジメントは不可欠な要素となっています。リスクマネジメントを適切に行うことで、万が一リスク事象が起こった際も被害を最小限に抑え、事業の継続性を確保することができます。また、プラスの事象へ繋げることも目指します。

2018年に経済産業省がDX(デジタルトランスフォーメーション)レポートを発表し、日本におけるDX推進はさまざまな企業で進められています。

まさに現在はDX時代とも呼べる時代であり、それにともなうプロセスとして、ICT (情報通信技術)環境のリスクマネジメントの重要性は高まっています。

DX時代におけるICTのリスクマネジメントとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

この記事では、DX時代に欠かせないリスクマネジメントの概要や必要性を解説します。合わせて、最適なリスクマネジメントを行うための方法について紹介します。

目次

リスクマネジメントとは

リスクマネジメントとは、事業に関連するさまざまなリスクを特定し、その影響を最小限に抑えるための継続的なマネジメント活動のことです。

前もって想定される事態だけでなく、突発的な事態にも対応できるよう、事前に検討を行い、具体的な対策を立て、実行していく必要があります。

リスクマネジメントは、単にリスクの一覧を作成し、コントロールするだけではありません。

事業の中核を担う重要な要素であり、企業の継続的な成長を支える基盤となります。

たとえば、自然災害やサイバー攻撃、法規制の変更、競合他社の動向、評判の低下など、企業を取り巻くリスクの数は多いです。これらのリスクは事業に深刻な影響を与える可能性があり、適切なリスクマネジメントを行わなければ、事業の継続性さえ脅かされる可能性があるのです。

具体的な例としては、ある企業が新規事業を立ち上げる際、市場調査を行い、競合他社の状況や顧客ニーズなどを分析し、成功の可能性とリスクを検討します。

この時、想定されるリスクとしては、競合他社の激しい競争、顧客ニーズの変化、技術革新の遅れなどが挙げられます。これらのリスクに対して、具体的な対策を事前に検討し、実行することで、リスクを最小限に抑え、事業の成功確率を高めることができます。

また、事業継続計画(BCP)の策定もリスクマネジメントの一環です。災害など、不測の事態が発生した場合でも、事業を継続できるように、事前に必要な対策を検討し、準備しておくことが重要です。

リスクマネジメントは一度行えば終わりではなく、常に変化する状況に合わせて、継続的に行い、改善していく必要があります。事業環境の変化、新たなリスクの出現などに対応するため、定期的にリスクの見直しを行い、必要な対策を講じることで、企業の安定的な成長を支えることができます。常に変化を想定し、柔軟に対応していくことが、効果的なリスクマネジメントの鍵となります。

リスクマネジメントにはさまざまな種類があり、リスクファイナンシングやリスクコントロール、リスク分離、リスク回避など、会社の特徴や事業内容、対象とするリスクに応じて適切な手段を選択する必要があります。

たとえば、BCP(事業継続計画)は、地震や台風などの自然災害、テロ、火災、感染症の拡大、サイバー攻撃、主要取引先の閉鎖、キーマンの不在、社内における労務問題、法令違反など、事業活動に重大な影響を与える事象が発生した場合でも、事業の継続または早期復旧を図るための計画です。BCP策定は、会社運営における重要なリスクマネジメント活動の一部です。

ICTにおけるリスクマネジメントとは

はじめに、ICTにおけるリスクマネジメントの概要を解説します。また、リスクマネジメントと似た言葉に「リスクヘッジ」「リスクアセスメント」などがあるため、それらとリスクマネジメントの違いについても紹介します。

リスクを管理し最小限に抑えること

リスクマネジメントとは、損失などのリスクを回避するためのプロセスであり、そのリスクを最小限に抑えることです。また、リスクを組織的に管理することも表し、「事前に回避するための措置」と「リスクが発生した際の補償」の2つの意味合いを持ちます。

ICTにおけるリスクマネジメントとは、システムに対する損失などのリスクを管理し、事前に回避するための措置や発生した際の保障について管理することです。例えば、情報漏えいや不正アクセスなどに対するセキュリティ対策や、機器故障の際の対応方法を管理することなどが挙げられるでしょう。

リスクマネジメントの目的は、組織の情報を保存・処理するシステムをより適切に保護することにあります。

リスクマネジメントの類語と違い

リスクマネジメントの類語として、リスクヘッジやリスクアセスメントなどの用語が挙げられます。リスクマネジメントとの違いについて、簡単にまとめました。

- リスクヘッジ:リスクの程度を予測し、改善して事前に体制を整えること

- リスクアセスメント:リスクの特定・分析・評価を網羅するプロセス、手法のこと

- 危機管理:発生したリスクに対して、現状以上に悪化しないように管理すること

- クライシスマネジメント:リスクが発生する前提のもと、危機管理を行うこと

リスクマネジメントはリスクの回避と補償を意味するため、おおまかには上記の類語を包括した言葉ととらえることができるでしょう。それぞれの類語はより限定的な場面における考え方や手法ですが、リスクマネジメントはリスクを統括的に管理するプロセスといえます。

経営におけるリスクマネジメントは、企業を存続させる上で欠かせません。同様にICTにおけるリスクマネジメントにおいても、業務の根幹をなすシステムを存続させるために欠かせないものとなっています。

DX時代におけるリスクマネジメントの必要性

企業にとってリスクマネジメントは欠かせないものですが、なぜDX時代にその必要性が増しているのでしょうか。その理由について解説します。

増え続けるリスクへの対処

そもそも人間は大なり小なり、自然とリスクマネジメントを行なっているものです。自身の経験や伝聞などからリスクマネジメントを行なっており、企業が意思決定を行う際にも人が関わることから自然と行なわれていました。

しかし、業務の複雑化によって見えないリスクの存在が増え、さらにはアウトソーシング化が進むことで、管理すべきリスク範囲も広範囲になっています。その結果、リスクは増え続け、適切なリスクマネジメントを実施することが難しい状況なのです。

企業規模が大きくなるほどリスクは大きくなるため、組織的にリスクマネジメントを行う必要があります。実際に中小企業庁の調べでは、リスク管理を担当する専門部署の存在は中小企業で3.9%、大企業で18.5%と報告されています。

この先、DXが進むなかで業務はより複雑になることが予想され、リスクも増えると考えたほうがよいでしょう。

ICT環境の多様化・複雑化

DXが進むと、ICTはより深く業務と結びつきます。現在でもテレワークの普及やBYOD(自分のデバイスを持ち込むこと)などICT環境にアクセスするデバイスを見ても、多様化が急速に進んでいることがわかります。

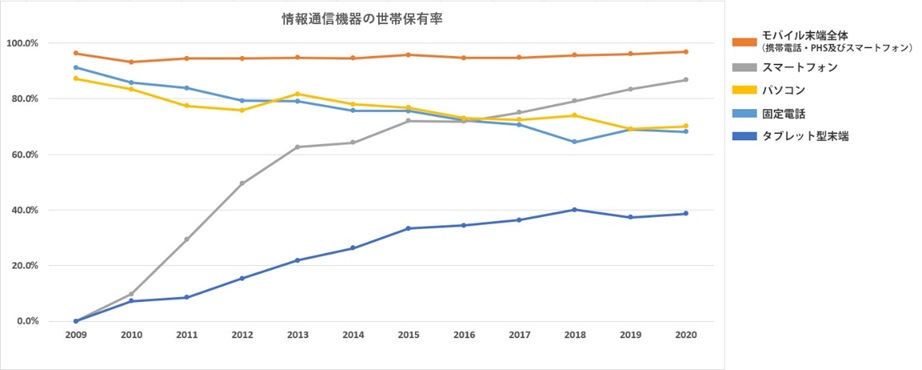

また、総務省が発表している情報通信機器の世帯保有率を見ても、各デバイスの保有率は高い水準を保っています。

出典:総務省「通信利用動向調査」を基に作成

さらには、クラウドの活用などによってシステムは複雑化し、リスクの存在を認識することも難しくなっている状況です。DXが進むことで、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)、ロボットなどの業務活用も一般的になると、多様化・複雑化・高度化したICT環境のリスクマネジメントはより難しくなるでしょう。

これらの技術は業務を効率的にし、生産性の向上が期待できるものですが、どのような原理で何をしているのかがブラックボックス化していても利用できてしまいます。

リスクマネジメントの観点から見れば、技術の内容を理解し、潜在的なリスクまで含めた統括的なリスク管理が求められます。

業務遂行能力の向上

リスクマネジメントはリスクの回避だけでなく、組織のミッションを支援するICTシステムとデータを保護することで、ミッション遂行能力を向上させることを可能にするプロセスです。

リスクに対する不安を取り除き、業務に集中できる環境を作ると、業務遂行能力の向上に役立てられます。例えば、いつ起こるかわからない事故に怯えながら暮らすよりも、事故に対する回避策と、起こった際の補償が整っている状態のほうが暮らしやすいことと似ています。

適切なリスクマネジメントは、セキュリティ能力を提供することに適した管理策を特定する助けとなります。多様化・複雑化が進む昨今のICT環境においては、組織が対応すべき事柄を明確にし、円滑な業務遂行のために欠かせない要素といえるでしょう。

リスクマネジメントがもたらす効果

リスクマネジメントがもたらす効果やメリットにはさまざまなものが挙げられます。ここでは代表的な3つの効果・メリットを紹介します。

セキュアな業務環境の実現

セキュアな業務環境はリスクを把握し、対策しているからこそ実現できます。例えば、情報漏えいや不正アクセスなどのリスクに対しては、メール誤送信防止システムの導入やファイアウォール、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)などの導入によって、これらのリスクを回避できます。

また、テレワークやBYODによるエンドポイント(クライアント端末、サーバー)の増加、クラウドの利用に対してもそれぞれにリスクが存在します。

このようにセキュアな業務環境を実現するためには、まずはリスクについて理解することが大切です。全体的なシステムに潜むリスクを把握するためにも、リスクマネジメントは欠かせないプロセスなのです。

コストの最適化

適切なリスクマネジメントは、システムの可用性向上にも役立ちます。

例えば、サイバー攻撃を受けた際や災害時に業務システムが停止した際、その間の機会損失や復旧による人的コストなど多くの損失が発生することになるでしょう。

リスクマネジメントが適切にできていれば、これらのコストを削減することが可能です。また、システムの可用性が向上することで柔軟なシステム構築が可能となり、コストの最適化につながります。

リスクマネジメント自体にコストがかかったとしても、将来的に降りかかる可能性があるより大きなコストを回避することで、コストの最適化が実現できるのです。

業務のリアルタイム性・網羅性の向上

リスクが顕在化すると、その対応に追われることになります。サイバー攻撃や災害時の対応がわかりやすい例でしょう。

事前にリスク管理していればその対応も最小限に抑えることが可能となり、本来の業務を遂行できます。影響範囲が広いほど業務のリアルタイム性が損なわれることになるため、リスクマネジメントによる業務のリアルタイム性の保護は無視できません。

また、適切なリスクマネジメントのためには、業務全体を俯瞰する必要があります。俯瞰して業務内容を把握すれば業務の見える化にもつながり、網羅性が向上することでDX推進の助けにもなるでしょう。

リスクマネジメントを実施するプロセス

リスクマネジメントは、主に以下の4つのプロセスで実施します。

リスクの特定

まず、企業が直面する可能性のあるリスクを明確にし、ピックアップしたリスクをカテゴリ分けします。

主なリスクの例

現代の企業が抱える主なリスクには、次のようなものがあります。

- サイバーセキュリティリスク…不正アクセス、ランサムウェア攻撃、情報漏えいなど

- データプライバシーの問題…GDPRや個人情報保護法などの法規制への対応

- システム故障リスク…クラウドサービスの故障、DXツールの運用ミス

- 業務プロセス変更リスク…デジタル化に伴う業務の混乱、従業員の適応不足

- 人的リスク…人材不足など

リスク分析

特定したリスクが企業に与える影響を分析し、対応の優先順位を決定します。

リスク分析の手法

主なリスク分析の手法には、次のようなものがあります。

- 定性的リスク分析…リスクの発生確率と影響度を評価(例:リスクマトリクス)

- 定量的リスク分析…財務的影響を数値化(例:損失額の試算、シナリオ分析)

リスク評価

リスク評価では、次のステップでリスクとリスクレベルが、許容できるかどうかを決めるために、リスクの重大性を評価ます。

ここまでの3つのプロセスをまとめて「リスクアセスメント」と呼ばれます。

リスク評価の基準

リスク評価の主な基準となるのは、次のようなものです。

- 発生の確率

- 重篤度

- 危険性の高さ

これらを総合的に評価します。

リスク対応

リスクの影響を最小限に抑えるために、対応方法と優先度を決めます。

具体的には、「受容」「軽減」「移転」「回避」のいずれかでの対応を決めます。

リスク対応の方法

- 受容…リスクに対して何も行わず、リスク発生を受け入れることです。リスクの影響が許容範囲内または小さい場合や、ほかの方法を取るコストが高すぎる場合などに適用します。

- 軽減…リスクの発生率を下げる、もしくは、発生した場合の影響度を小さくするための施策に取り組みます。

- 移転(共有)…リスクを自社のみで抱えず、他社と分かち合うという対応方法です(保険や業務委託など)。

- 回避…リスク発生の原因そのものを排除し、リスクを発生させないよう対策します。

リスクマネジメントを成功させるためのポイント

最後に、リスクマネジメントを成功させるための重要なポイントについて解説します。

組織全体で取り組む

リスクマネジメントは、特定の部門や従業員個人が行うものではなく、組織全体で取り組むべき課題です。経営層と各事業部門、法務・コンプライアンス部門などが連携し、一体となってリスクを管理しましょう。

対策の内容を標準化する

リスクマネジメントの効果を最大化するためには、対策の内容を標準化し、誰もが一貫した対応を取れるようにすることが重要です。

たとえば、セキュリティポリシーを策定した上でインシデント対応マニュアルを作成したり、リスクアセスメントのフレームワークを活用したりすることが大切です。

定期的に見直す

ビジネス環境の変化に伴い、リスクマネジメントの各プロセスを定期的に実施し、対応を見直す必要があります。

少なくとも年に1回はリスクアセスメントを実施し、新たに生じたリスクや、変化したリスクを把握する必要があります。

また、実際にリスクが発生した際には、対応の適切性を評価し、改善点を洗い出すことが大切です。

リスクマネジメント体制を構築する

リスクを効果的に管理するためには、企業内に専任のリスクマネジメント体制を構築することが重要です。

具体的にはCISO(最高情報セキュリティ責任者)を任命してリスクマネジメント委員会を設置します。

必要に応じて、セキュリティ専門家やコンサルタントと連携し、最新の対策を取り入れると良いでしょう。

顧問弁護士の協力を得る

リスクマネジメントには、法律的な観点も不可欠です。特にデータ保護やコンプライアンスに関する問題は、法的リスクを伴うため、顧問弁護士のサポートが必要です。

顧問弁護士とCISO、スクマネジメント委員会、法務部門が連携することで、リスクマネジメントに法的観点を取り入れることができます。

まとめ

リスクマネジメントとはリスクを回避するためのプロセスであり、損失を最小限に抑えることです。業務のアウトソーシング化やICT環境の多様化・複雑化が進む現在では、リスクマネジメントの重要性が増しています。

適切なリスクマネジメントは、セキュアな労働環境の実現やコストの最適化、業務のリアルタイム性・網羅性の向上をもたらし、DX推進の助けともなる存在です。企業におけるICTの活用はDX推進によって従来よりも広く深くなると予想され、適切なリスクマネジメントは組織の存続のためにも欠かせません。

リスクマネジメントはトップの意識改革および全社員への教育が不可欠です。リスクマネジメントに関する知識やノウハウを共有し、共通の認識を持つことで、効果的なリスクマネジメント活動につなげることが可能です。

DX推進と合わせて、ICT環境のリスクマネジメントをいま一度考えてみてはいかがでしょうか。