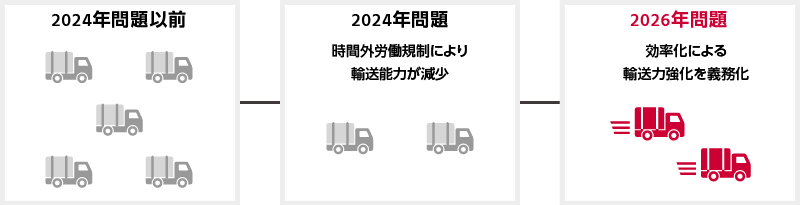

物流の2026年問題とは

物流・運送業界で「2024年問題」が話題となったことは記憶に新しいところです。長時間労働の抑制や休暇取得の推進を目的として、2019年に施行された「働き方改革関連法」では、建設業や物流・運送業など長時間労働が常態化している業界では対応が難しいとして、5年間の猶予期間が設けられていました。

しかし、その猶予期間も2024年3月末をもって終了し、時間外労働の上限が年960時間となりました。物流・運送業に従事する方々の業務環境を整え、多様な働き方や仕事と生活を両立するワークライフバランスを実現するためには、必要な措置でしたが、雇用の拡大や業務の効率化が稼働時間の減少に追いつかず、労働力不足が発生しました。

そのため、急激な労働環境の変化による物流の停滞が懸念され、「2024年問題」と呼ばれました。

国土交通省の試算によれば、このまま何の対策も講じない場合、2024年には14%、2030年には34%の輸送能力が不足する事態となります。そこで、「2024年問題」を精査したことにより見えてきた課題の解決に向け、2024年の通常国会において物流改正法が成立しました。

具体的には、国が以下のような「物流効率化のために取り組むべき措置」について努力義務を課すなどの対策を講じることで、物流・運送業界全体の効率化を促し、働き方改革関連法により適正化された労働時間内でも物流・運送が滞りなく運営できるよう、業界の持続的成長を目指すものです。結果として業界全体で非常に短期間でのDX化が求められることから、この物流改正法への対応は「物流の2026年問題」と呼ばれています。

物流効率化のために取り組むべき措置

- 「積載効率の向上等」

1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加させる。 - 「荷待ち時間の短縮」

ドライバーが到着した時間から荷役などの開始時間までの待ち時間を短縮する。 - 「荷役等時間の短縮」

荷役(荷積み・荷下ろし)などの開始から終了までの時間を短縮する。

など

2026年問題までの流れ

物流改正法の施行内容と企業への影響

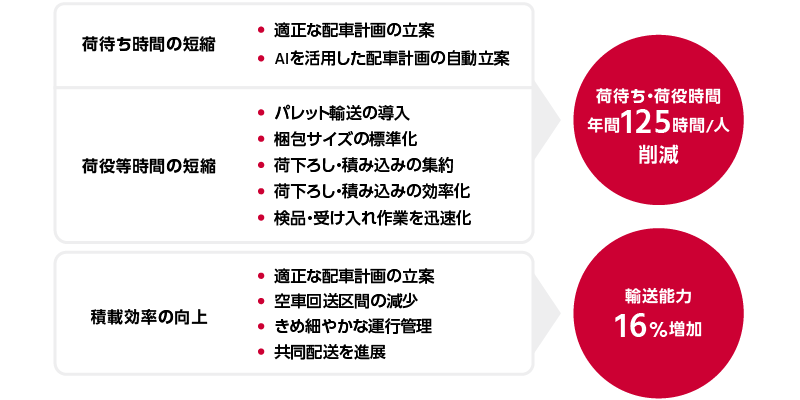

物流改正法のうち、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の部分では、施行後3年以内に荷待ち・荷役時間については2019年度比で年間125時間/人の削減、積載率向上による輸送能力については2019年度比で16%の増加という目標が設定されています。効率化促進への取り組み状況については国による指導・助言、調査・公表が実施されます。

特に一定規模以上の事業者は「特定事業者」に指定され、中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の専任が義務づけられます。また、計画の実施状況が不十分な場合には国から勧告、命令などの罰則を受けることとなります。特定事業者の指定基準値は未定ですが、現時点では荷主については取り扱い貨物の重量が9万トン以上、物流事業者については保有車両台数150台以上が予定されています。

すべての荷主・物流事業者に対する努力義務は2025年から、特定事業者に対する義務は2026年から発効します。

また、「貨物自動車運送事業法」の部分では、運送業務の健全化を図るため、契約締結時の書面交付、委託先の健全な事業運営の確保、実運送体制管理簿の作成・保存などが義務づけられました。

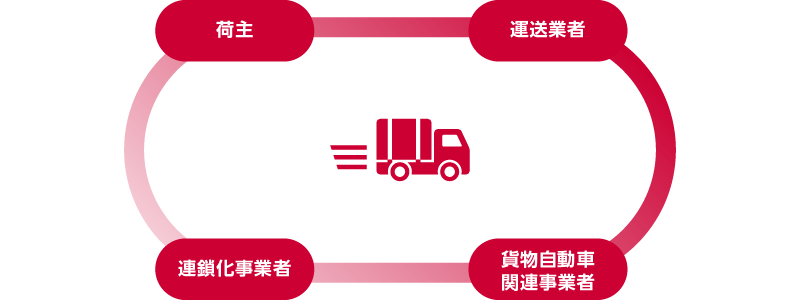

注意しなければならない点は、物流改正法の対象範囲が非常に広いという点です。運送業者(貨物自動車運送業者)だけでなく、荷主にも努力義務が課されます。

さらに連鎖化事業者(コンビニなどのフランチャイズチェーンの本部)、倉庫業者や港湾運送事業者などの貨物自動車関連事業者も対象となっており、一定規模以上の場合には当然、特定事業者の指定を受け、前述の義務が課されます。

なお、国土交通省・経済産業省・農林水産省が設けた「『物流効率化法』理解促進ポータルサイト」には、荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者、貨物自動車関連業者のそれぞれの立場において、導入される規制的措置や努力義務、特定事業者に必要とされる義務などがまとめられています。自社に必要な対応を把握したい場合には参考にすると良いでしょう。

2026年問題の関係者は広範

物流業界のDX化は急務

特定事業者に対する義務の発効は間近に迫っています。中長期計画の作成や定期報告が義務化されることもあり、対応が急がれます。

先に紹介した荷待ち・荷役時間の年間125時間/人削減、輸送能力の16%増加を達成するには、具体的に「1運行の荷待ち時間・荷役等時間を2時間以内、1回の受け渡しごとの荷待ち時間・荷役等時間を1時間以内にする」「全体の車両で積載効率を44%に増加させる(5割の車両で積載効率50%を実現する)」が必要であるとされていますが、これは少々の工夫で達成できる数字ではありません。

「2024年問題」の影響も残る中、限られた人員、限られた時間でこの数字を達成するためには、DXを活用した業務プロセスの見直し、配送の効率化などの対応が不可欠といえるでしょう。

例えば荷待ち時間の短縮に関しては、適正な配車計画を立案し実行することで改善が可能です。また、現在手動で配車計画を立てている場合には、AIを活用して最適化された配車計画を自動で立案できるような体制を整えることでさらなる効率化が可能となるでしょう。

また、荷役時間の短縮に関しては、パレット運送の導入、梱包サイズの標準化の他、荷下ろしと積み込みを同一箇所で行う、効率的な荷下ろし・積み込みを実施できる設備を整えるなどの対策で実現できます。また、タブレット端末などを活用して検品・受け入れ作業を迅速化することで実現できます。

さらに積載効率の向上に関しては、適正な配車計画の立案に加え、空車回送区間を減少させる配送ルートの設定、きめ細やかな運行管理の実施などにより実現できます。また、現在大手コンビニ3社などで進められている共同配送を進展させることも有益です。実現には梱包サイズやパレットサイズの統一などの課題もありますが、積載効率の向上には大いに寄与することでしょう。

2026年問題の解決策

まとめ

物流・運送業界では、2019年に施行された「働き方改革関連法」により時間外労働が年960時間に制限され、輸送能力が低下するいわゆる「2024年問題」が発生しました。

そこで、「2024年問題」から見えてきた課題の解決に向け、物流・運送業界の効率化を図る物流改正法が施行されることとなりました。

急ピッチでDX化を目指す必要があることから、同法への対応は「2026年問題」と呼ばれています。労働者の権利を守るという側面が強かった「2024年問題」と比較して、2026年問題は物流・運送業界の持続的成長を目指すものである点が異なります。

積載効率の向上、荷待ち・荷役等の待ち時間の短縮には業界全体として取り組む必要がありますが、「トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮」「全体の車両での積載効率を44%に引き上げる」という国の掲げる目標を達成するため、IT技術を活用し、DXを進めながら2026年問題の解決に取り組みましょう。

「ピンチはチャンス」という言葉があります。2026年問題の解決を物流のあり方を大きく変える変革期と捉え、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。

JP

JP